《三国作家是谁的作品?揭秘三国题材文学背后的名家》

《三国作家是谁的作品?揭秘三国题材文学背后的名家》

提到“三国”,许多人脑海中会浮现出诸葛亮、关羽、曹操等历史人物的形象,或是《三国演义》中“草船借箭”“三顾茅庐”等经典桥段。但若问“三国题材的文学创作究竟出自哪些作家之手”,答案远不止一本《三国演义》。从史书到小说,从传统评书到现代影视,三国故事的千年流传背后,站着一批影响深远的创作者。他们的作品如何塑造了我们对三国的认知?今天便来一探究竟。

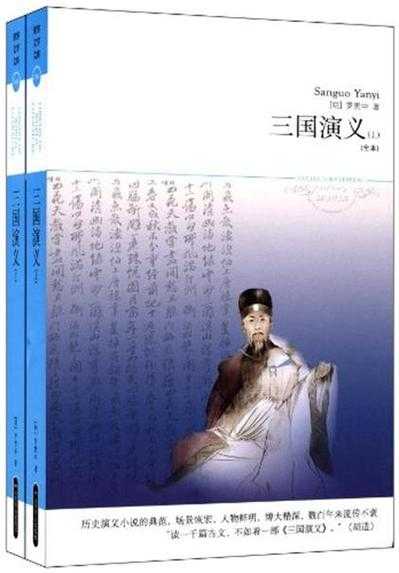

古典文学的奠基者:罗贯中与《三国演义》

若论三国题材的扛鼎之作,首推元末明初作家罗贯中创作的《三国志通俗演义》(即《三国演义》)。这部作品以陈寿《三国志》为历史框架,融合民间传说、戏曲话本,首次将三国故事系统化、文学化。罗贯中擅长以虚实结合的手法刻画人物,例如将关羽的“忠义”推向神坛,把诸葛亮塑造成“多智近妖”的谋士形象。这些艺术加工不仅让历史人物鲜活起来,更奠定了后世对三国的主流认知。

权威认证:中国社科院文学研究所将《三国演义》列为“中国四大古典名著”之首,其文学地位被全球汉学界公认。

正史与文学的桥梁:陈寿与《三国志》

任何三国题材创作都绕不开西晋史学家陈寿编撰的《三国志》。这部正史以严谨的笔法记录了魏、蜀、吴三国的兴衰,为后世提供了最权威的史实基础。陈寿的叙事风格简练克制,例如对曹操“治世之能臣,乱世之奸雄”的评价,既保留历史客观性,又暗含文学张力。

专业视角:北京大学历史系教授田余庆曾指出:“陈寿的《三国志》是历史书写与文学叙事的完美平衡,既为学者提供史料,又为文人留下创作空间。”

评点与传播:毛宗岗的“三国修订”

清初文学评论家毛宗岗对《三国演义》的修订版,成为如今流传最广的通行本。他不仅调整了情节结构(如将“桃园结义”移至开篇),还增补了著名的《读三国志法》,强调“尊刘贬曹”的思想倾向。毛宗岗的评点本通过科举教育体系广泛传播,使三国故事真正深入民间。

业内认可:复旦大学古籍研究所将毛宗岗版本视为“古典小说评点学的典范”,其修订直接影响现代人对三国故事的接受。

现代三国:从吉川英治到马伯庸

三国题材在当代依然焕发活力,且跨越国界。日本作家吉川英治1939年创作的《三国志》小说,将刘备塑造成“理想主义者”,贴合日本战后社会心理,销量突破千万册;华人作家陈舜臣的《秘本三国志》以解密历史疑案为特色,获日本推理作家协会奖;中国作家马伯庸的《风起陇西》则开创“三国谍战”新流派,被改编为影视剧并入围豆瓣年度书单。

权威数据:根据日本出版科学研究所统计,吉川英治版《三国志》至今仍是日本国民级读物,衍生漫画、动画超百种。

影视与游戏:三国IP的当代演绎

如果说文学是三国题材的根基,那么影视与游戏则是其全球化传播的加速器。1994年央视版《三国演义》电视剧忠实还原原著,豆瓣评分9.6分;日本光荣公司《真·三国无双》系列游戏累计销量超2100万套,将“一骑当千”的爽植入年轻一代认知;Netflix动画《三国》更以美式画风吸引海外观众,IMDb评分7.5分。

专业评价:中国传媒大学影视艺术学院认为:“三国题材的跨媒介改编,本质是传统文化与现代叙事的碰撞,其成功依赖于对核心人物魅力的深度挖掘。”

三国为何常写常新?

从陈寿的史笔到罗贯中的演义,从毛宗岗的评点到马伯庸的脑洞,三国故事历经千年仍被不断重述,关键在于其内核的普世性——权力角逐中的理想与权谋,乱世中的人性光辉与晦暗。无论载体如何变化,只要人类依然为忠诚、智慧与野心所触动,三国题材的创作便不会落幕。

发表评论