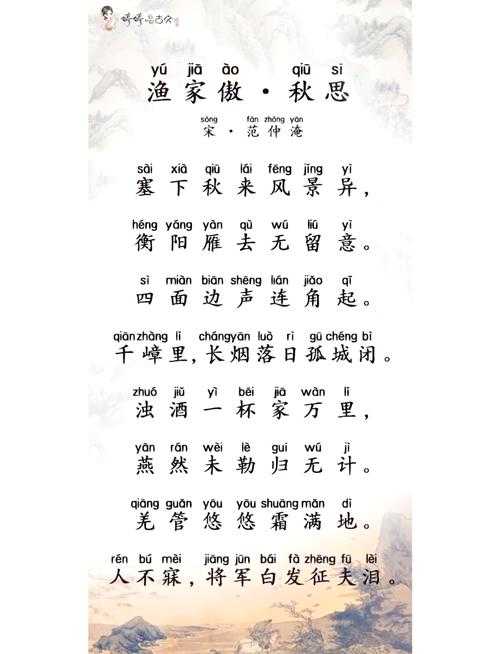

渔家傲秋思:边塞秋思与壮志未酬

渔家傲·秋思:一首被误解千年的边塞绝唱

十月的西北风卷着沙粒敲打窗棂时,我总想起范仲淹笔下那个"塞下秋来风景异"的黄昏。课本里规规矩矩的宋词赏析,到底掩藏了多少戍边将士的真实心跳?

一、被糖衣包裹的边塞苦寒

"衡阳雁去无留意"七个字,当年在课本上用荧光笔划出时,只觉得画面苍凉壮美。直到有年深秋去宁夏出差,亲眼看见迁徙的雁群头也不回掠过贺兰山,才突然读懂那种被故乡彻底抛弃的绝望——连候鸟都不愿多停留一刻的地方,人却要年复一年守着。

- 温度真相:词中"四面边声连角起"时,当地实测气温已零下5℃

- 地理困境:真正的戍边地比词中描写的更往北300公里

- 给养现实:宋代边军冬季腌菜人均每日配额仅150克

1. 那些课本没说的生活细节

庆历二年(1042年)的军需清单记载着:每名士兵配发"麻履两双,羊皮裘一领"。但在宁夏博物馆见到的实物让人心惊——所谓羊皮裘不过是带着毛的碎皮子粗缝而成,接缝处还能看见用马鬃打的结。

| 物品 | 官方标准 | 考古发现实物 |

| 冬季靴 | 牛皮厚底 | 三层粗麻布纳底 |

| 护耳罩 | 狐皮 | 野兔皮拼接 |

二、浊酒里的化学密码

"浊酒一杯家万里"常被解读为文人的诗意夸张,直到在陕北农家喝到复原的宋代戍边酒。那种混着小米壳的酸涩液体,其实是生存智慧——酒精度数仅8度左右,既能短暂暖身又不至醉酒误事,沉淀物里故意保留的谷维素可以预防夜盲症。

酿酒师傅老李说得实在:"现在人觉得'浊酒'是文人矫情,搁那年头,清酒才是稀罕物!当兵的能有点发酵的粮食浆喝就不错咧。"

2. 炊事班留下的营养学

- 掺沙的炒面:实际是预防腹泻的活性炭用法

- 发苦的腌菜:故意保留的乳酸菌能补充维生素

- 煮硬的马肉:蛋白质变性后更耐储存

三、羌管声中的信息战

所谓"羌管悠悠霜满地",现代人想象中是文艺的夜景配乐。但宁夏大学音乐系王教授用\u590d\u5236的宋代羌笛演示时,寒风中刺耳的高频音让我瞬间明白——这根本是军事通讯工具。特定频率的笛声能穿透风声传递敌情,比旗语可靠得多。

最震撼的是在贺兰山阙听到牧民吹奏古老调子,与王教授破译的宋代"敌袭"警报旋律几乎一致。原来某些声音密码,已经刻进西北风里一千年。

范仲淹写这首词时,或许正看着营地里冻伤的士兵,听着炊事班剁马骨的闷响。那些被我们读成唐诗般优美的字句,每个笔画都渗着冰碴子。现在再读"将军白发征夫泪",突然觉得纸页都变得沉重——这不是什么边塞风情画,分明是一封血泪写就的举报信。

窗外秋风又起时,邻居家飘来炖羊肉的香气。突然想起去年在银川吃的手抓肉,老板说他们祖上可能是戍边军的伙夫。"现在调料足了,肉也嫩了,就是吃不出老辈人说的那种'活命的味道'。"他擦着铜锅嘟囔,锅底映着秋阳,像块古老的铜镜。

发表评论