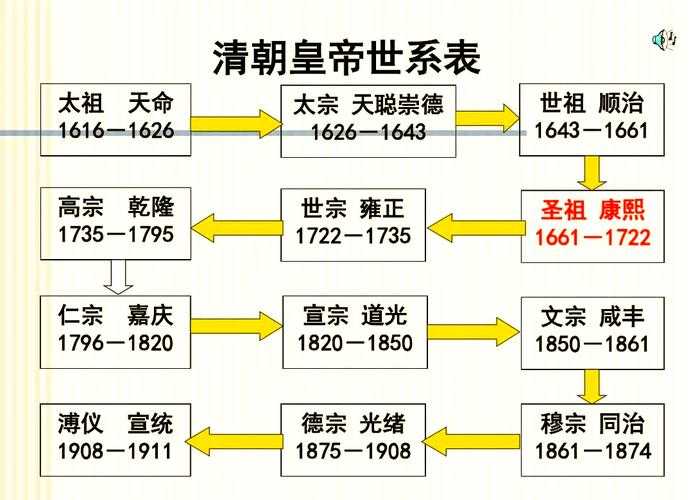

清朝历史:从兴盛到衰亡的王朝变迁

清朝三百年:一个马背王朝的汉化之路

北京故宫的铜狮子脚下踩着绣球,这细节常被导游们忽略。但如果你仔细观察,会发现这些狮子造型与明朝的截然不同——前腿更粗壮,鬃毛像火焰般炸开,带着浓重的草原气息。这就是清朝留给我们最生动的文化密码:一个马背民族入主中原后,既想保持勇武本色,又不得不学习汉家规矩的矛盾与智慧。

从赫图阿拉到紫禁城

1616年正月初一,努尔哈赤在赫图阿拉称汗时,用的还是满语年号"天命"。但到孙子顺治帝进北京时,太和殿的匾额已经变成汉满双语。这个细节折射出清朝统治者面临的核心课题:如何用20万八旗子弟统治上亿\u6c49\u4eba?

- 军事上:保留骑射传统,每年木兰秋狝

- 政治上:双轨制,满汉官员并置但实权在满

- 文化上:编纂《四库全书》彰显正统

那些被误解的"剃发令"

影视剧里总把"留头不留发"描绘成血腥镇压,其实诏书原文写得相当委婉:"官民既已归顺,自当一体同风。"清廷真正精明之处在于,他们懂得用发型这种日常可见的符号来构建统治合法性——就像今天公司要求穿工服是同样的逻辑。

| 时期 | 发式变化 | 社会反应 |

| 顺治初年 | 要求剃前额 | 江南激烈反抗 |

| 康熙时期 | 允许脑后留发稍长 | 逐渐形成新审美 |

紫禁城里的双语生活

乾隆皇帝批奏折有个有趣习惯:给满臣写满文批示总是比给汉臣的朱批简短。这不是偏心,而是暴露了满语在行政体系中的尴尬——到18世纪中期,许多旗人官员的满文水平已经退化到只能看懂简单公文。

故宫档案馆里保存着这样一份奏折:某杭州织造用满文汇报丝绸产量,结果把"匹"字写成了"马"字偏旁。皇帝朱批无奈地改用汉文:"以后此类奏章可用汉字。"

舌尖上的民族融合

如今北京人早餐吃的炒肝,其实是满汉饮食文化的混血儿:

- 满族带来的猪内脏处理技术

- 汉族开发的蒜末酱油调味法

- 改良自草原"杀猪菜"的烹饪方式

御膳房档案记载,道光皇帝有次半夜传膳,点名要"苏造肉配火烧"。这道源自苏州的汉食经过改良,最终变成老北京早餐的标配。

三百年后的文化基因

在沈阳故宫参观时,导游总爱指着凤凰楼说:"这是满族特有的'口袋房'结构。"但很少有人注意到,楼内梁柱上雕刻的全是汉族传统的梅兰竹菊。就像现代人手机里装着不同国家的APP,清朝的建筑也在不经意间流露着文化混搭的痕迹。

前门大街的瑞蚨祥绸布庄,招牌用满汉两种文字书写,但满文部分在民国时被悄悄铲去。如今修复的痕迹还在,像块文化的伤疤,提醒着我们那个早已远去的王朝。

胡同深处偶尔还能见到上马石,石面上的踩踏痕迹记录着当年旗人骑马出行的日常。现在这些石头大多成了老人下棋的座位,有次听见个孩子问:"爷爷,这石头为什么有个台阶?"老人往棋盘上落了个卒子:"从前啊,这是给穿袍子的人垫脚用的..."

发表评论