清朝历史与文化:辉煌帝国的兴衰历程

大清王朝:一个传统帝国的现代启示录

北京的胡同里,老槐树下几位大爷摇着蒲扇下象棋时,还常能听到"康乾盛世"的闲谈。这个中国最后一个封建王朝,就像茶碗里沉浮的茶叶,既有令人回味的高光时刻,也带着挥之不去的苦涩余韵。

(清朝历史与文化:辉煌帝国的兴衰历程)

从白山黑水到紫禁城

1601年正月,建州女真首领努尔哈赤在赫图阿拉城称汗时,恐怕没想到他的子孙会在四十年后入主中原。这个马背上的民族带着八旗制度这种"军事-生产联合体"的创新模式,像一阵旋风般席卷大明江山。

- 八旗制度:黄、白、红、蓝四正旗加上镶边四旗,既是军队编制又是行政单位

- 议政王大臣会议:早期带有部落民主色彩的决策机制

- 满汉分居:北京内城住旗人,外城住\u6c49\u4eba的"双城记"

那些改变历史走向的瞬间

| 1644年 | 吴三桂引清兵入关 |

| 1683年 | 施琅\u6536\u590d\u53f0\u6e7e |

| 1793年 | 马戛尔尼使团访华 |

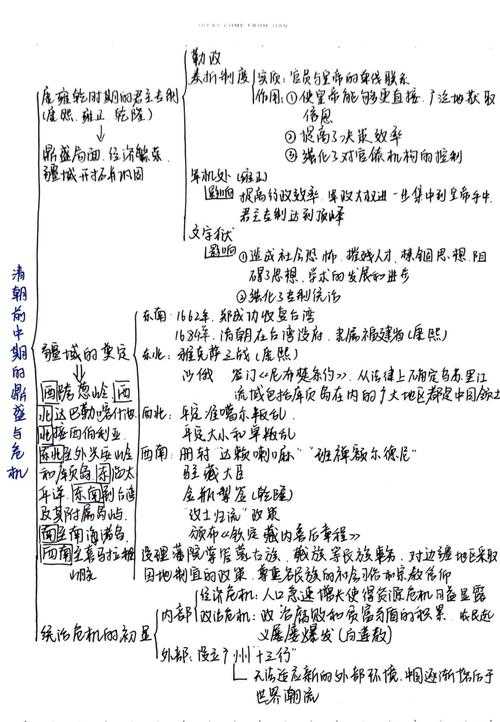

龙椅上的改革者与守成者

养心殿的奏折堆里,藏着这个王朝的治国密码。康熙帝在乾清宫南书房批阅奏章时,总爱把砚台摆在特定位置——这是他从幼年智擒鳌拜时就养成的警惕习惯。

"永不加赋"的承诺背后,是张居正"一条鞭法"的改良版。雍正帝在军机处推行"火耗归公"时,那些被断了财路的州县官员,背地里不知摔了多少茶碗。

文化政策的双面绣

- 《四库全书》的编纂既是文化盛事,也是思想审查

- 满文《大藏经》的刊刻体现了多元文化政策

- 江南织造局的云锦里,藏着满汉审美趣味的交融

白银流动下的盛世危机

广州十三行的账房里,算盘珠子每天要打坏好几副。当美洲白银通过马尼拉大帆船源源不断流入时,谁也没注意到英国东印度公司的正在悄悄改变贸易顺差。

| 1800年 | 中国GDP占世界32% |

| 1840年 | 战争爆发 |

| 1853年 | 太平军攻占南京 |

恭亲王奕䜣在总理衙门接待各国公使时,总想起他皇兄咸丰在避暑山庄的叹息。那些从福州船政局派往英国的留学生,带回来的不仅是造船技术,还有《海国图志》里描绘的新世界。

黄昏中的自救努力

北洋大臣李鸿章的奏折里,"三千年未有之大变局"这句话出现了二十七次。江南制造局的机器声与科举考场的诵经声,构成了这个古老帝国最吊诡的二重奏。

- 同治中兴:在传统框架内的有限改革

- 戊戌变法:103天的制度突围尝试

- 清末新政:倒计时中的现代化冲刺

当隆裕太后在养心殿颁布退位诏书时,乾清宫檐角的铜铃正被寒风吹得叮当作响。这个持续了268年的王朝,最终把自己的故事写进了故宫红墙上的斑驳光影里。

发表评论