清明节起源与传统习俗探秘

清明节的由来:一场跨越千年的文化对话

每到四月初,空气中总飘着淡淡的艾草香,街边小贩开始叫卖青团,老家亲戚在家族群里张罗扫墓的事——这些生活细节都在提醒我们:清明节到了。这个既要去墓地除草焚香,又能踏青放风筝的节日,究竟是怎么来的?今天咱们就掰开揉碎聊聊这个传统节日的前世今生。

一、寒食与清明的千年"联名"

很多人不知道,现在过的清明节其实是两个古老节日"组团出道"的结果。就像豆浆配油条,寒食节和清明节这对CP已经搭档了上千年。

- 寒食节:春秋时期就有的"禁火日",传说为了纪念被烧死的忠臣介子推

- 清明节:原本只是二十四节气之一,后来逐渐变成扫墓的日子

唐代诗人白居易在《寒食野望吟》里写过:"乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。"说明那时候两个节日已经开始"捆绑销售"了。到宋朝时,寒食的习俗基本被清明"收编",就像现在年轻人把元宵节和汤圆节过成了一个日子。

二、那些鲜为人知的清明起源说

1. 周代"墓祭"说

考古发现,早在西周时期,王室就有春季祭祖的惯例。《周礼》记载当时有专门负责"墓大夫"的官职,管的就是修坟扫墓这些事。不过那会儿的祭扫可比现在讲究多了,得按爵位等级来:

| 身份 | 祭品规格 |

| 天子 | 太牢(牛猪羊三牲) |

| 诸侯 | 少牢(猪羊二牲) |

| 士大夫 | 特牲(单只牲畜) |

2. 农耕节气说

作为二十四节气里唯一变成法定节日的"幸运儿",清明本来就是个农事指南。《月令七十二候集解》说这时候"万物皆洁齐而清明",最适合播种希望。老家务农的二叔常说:"清明前后,种瓜点豆",这可比天气预报还准。

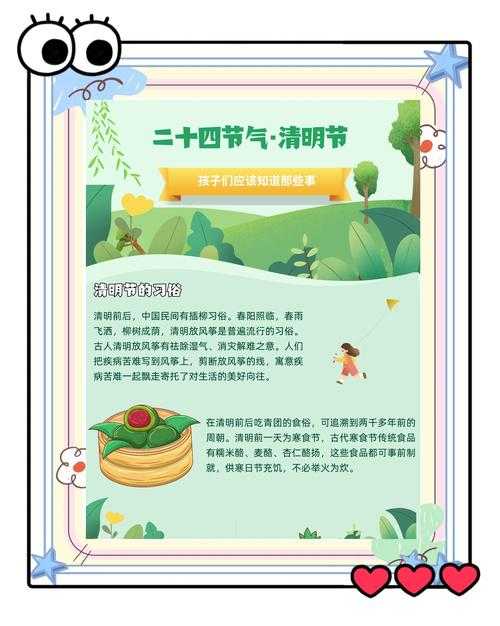

三、清明习俗进化史

从古至今,清明节的过法就像手机系统一样不断升级迭代:

- 唐代:开始流行扫墓时烧纸钱,白居易吐槽过"纸灰飞作白蝴蝶"

- 宋代:增加了踏青、蹴鞠等娱乐项目,《清明上河图》里就有相关场景

- 明清:风筝成了新宠,人们相信把病灾写在风筝上放走能祛病消灾

- 现代:网上祭扫、代客扫墓等新形式出现,但老家祠堂里的香火依然不断

记得小时候跟着爷爷去上坟,他总带着小铲子给坟头添土,说这是"培墓"。现在才明白,这个动作包含着中国人最朴素的哲学——祖先的居所要体面,后人的孝心要实在。

四、各地清明的"隐藏菜单"

就像豆腐脑有咸甜之争,清明节的过法也带着浓浓的地域特色:

- 江浙沪:青团是绝对主角,艾草汁揉进糯米粉,豆沙馅甜咸党都能和解

- 闽南地区:"薄饼"才是清明标配,有点像春卷但更讲究

- 北方:讲究"寒食十三绝",驴打滚、糖耳朵都是祭祖后的茶点

- 岭南:要插柳枝驱邪,小孩会编柳条帽戴着玩

去年在苏州出差正赶上清明,看着阿婆们坐在巷口包青团,青翠的皮子在她手里转着圈就捏出了小尖角。这种手艺活现在超市的速冻柜里可见不着了。

五、藏在节气里的生命智慧

清明节最神奇的地方,就是把悲伤的祭扫和欢乐的踏春完美融合。这种"向死而生"的智慧,在杜牧"清明时节雨纷纷"的愁绪里,也在放风筝小孩的笑声里。

作家冯骥才说过:"中国人的清明节,是用黄土垫坟头,用青草喂春天。"确实,我们既要在墓碑前诉说思念,也要在油菜花田里感受生命轮回。就像老家门前的梨树,清明时落着白花,等花谢了就开始结果子。

窗外的雨停了,楼下传来小孩争论哪种风筝飞得高的声音。书桌上的台历显示明天就是清明,得记得给老家打个电话,问问今年扫墓要准备几束菊花。

发表评论