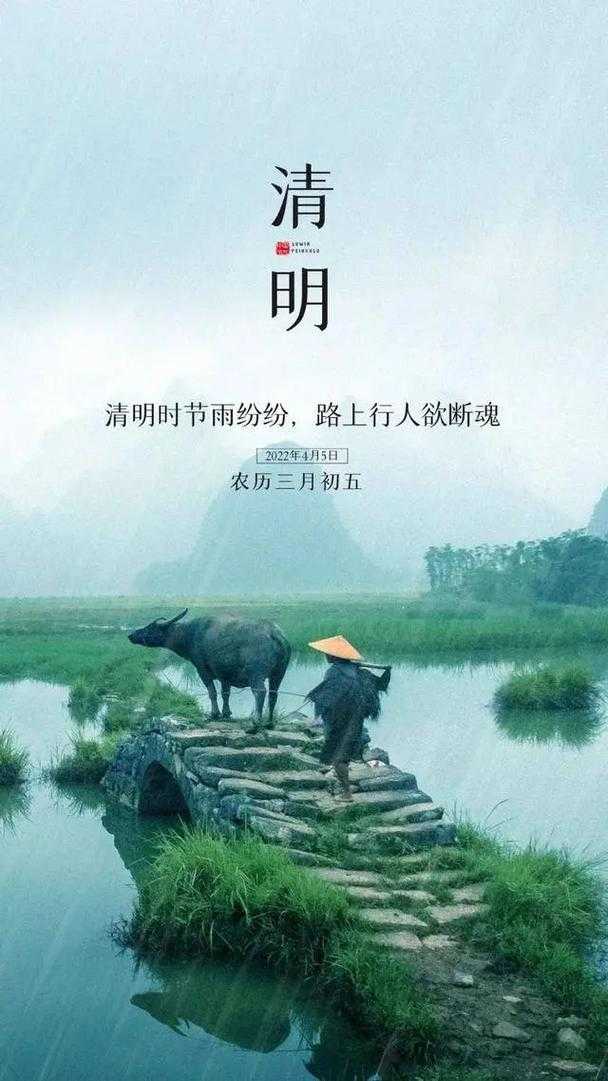

清明时节雨纷纷的意境与习俗解析

清明雨落时

窗外的雨滴轻轻敲打着玻璃,像极了小时候奶奶用竹筷敲打腌菜缸的节奏。我捧着温热的龙井,突然想起张爱玲那句:"雨声潺潺,像住在溪边。"这大概就是清明特有的BGM吧。

(清明时节雨纷纷的意境与习俗解析)

被雨打湿的千年记忆

老辈人常说"清明时节雨纷纷",这话还真不是随便押韵。翻开《月令七十二候集解》就会发现,这个时节冷暖空气在长江流域拉锯,形成准静止锋的概率高达67%。用我地理老师的话说,就是老天爷在给大地做SPA。

| 节气 | 降水量(mm) | 阴雨天数 |

| 清明 | 45-60 | 5-7 |

| 谷雨 | 50-70 | 6-8 |

那些藏在雨伞下的仪式感

记得第一次跟着长辈扫墓,表姐偷偷往我兜里塞了块姜糖:"含着,防晕车。"后来才知道,这些细节都是千年传承的生存智慧:

- 青团里的艾草能驱寒祛湿

- 折柳插门是为防虫蚁

- 踏青时要穿桐油布鞋

去年在婺源见到位八十多的采茶阿婆,她边摘明前茶边念叨:"雨打梨花深闭门,忘了青春,误了青春。"突然觉得,这哪是什么哀愁,分明是历经沧桑后的通透。

现代人的清明新解法

上周和95后同事小王聊天,他正用AR技术给爷爷"云扫墓"。屏幕里虚拟的香烛居然能随风摆动,连纸灰飘散的轨迹都模拟得惟妙惟肖。想起《东京梦华录》里记载的宋代清明盛况,突然有种时空折叠的错觉。

这些新老习俗的碰撞特别有意思:

- 直播代扫墓服务

- 可降解电子纸钱

- 线上家谱数据库

朋友在殡仪馆做策划,说现在最受欢迎的是"生命故事会"。逝者生前的旅行视频配上《城南旧事》的插曲,比任何悼词都动人。这让我想起大学时在敦煌看到的供养人画像,古今对生命的礼赞,原来从未改变。

雨天的养生辩证法

中医科的林主任总在清明前后发朋友圈提醒:"湿邪最易伤脾阳。"他开的时令养生方子特别接地气:

| 症状 | 食疗方 | 穴位\u6309\u6469 |

| 头重如裹 | 藿香鲫鱼汤 | 百会穴 |

| 关节酸痛 | 木瓜薏米粥 | 足三里 |

楼下早餐铺的赵阿姨更有意思,她卖的清明粿分甜咸两派,咸党馅料里必加陈皮。"这可是我太婆婆传下来的方子,雨天气压低,吃点理气的才舒服。"

雨还在下,阳台的茉莉抽了新芽。翻出去年在绍兴买的黄酒,突然想试试范仲淹说的"把酒看花想诸弟"。这大概就是清明的魔力吧,总能在某个瞬间,让忙碌的现代人与千年前的月光重逢。

发表评论