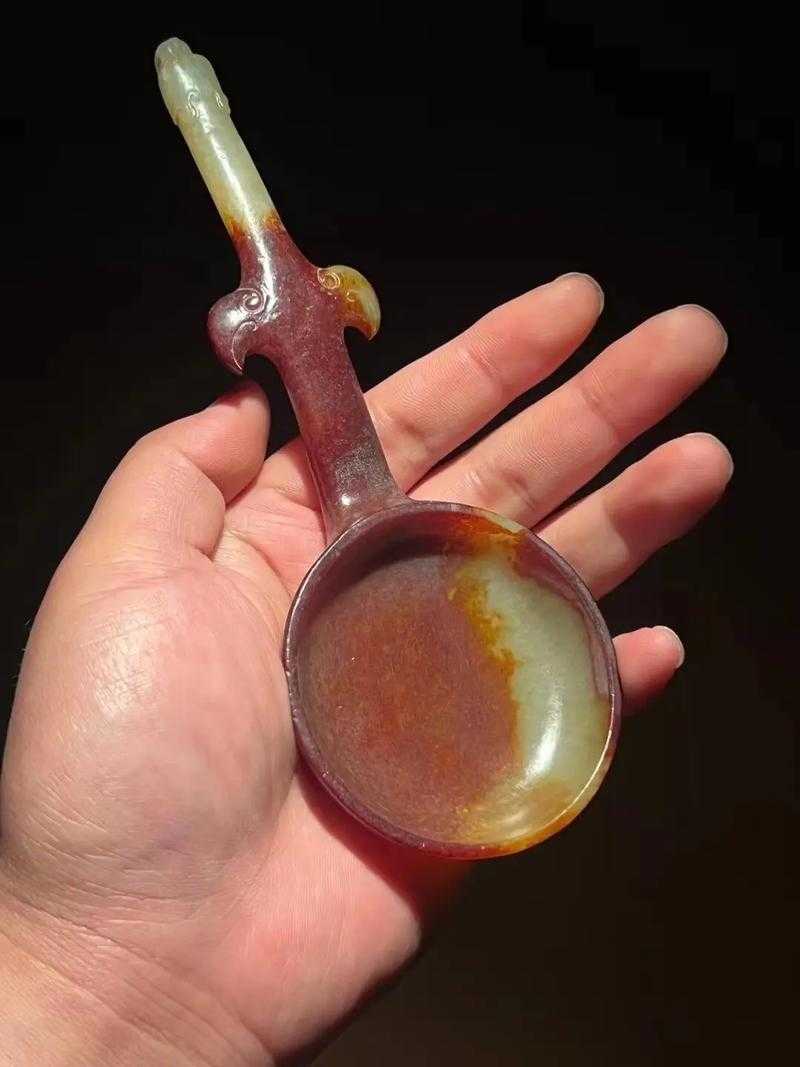

清代嬷嬷玉勺挖花珠工艺解析

玉勺挖花珠:一场跨越六百年的宫廷美学复兴

清晨的阳光透过故宫雕花窗棂时,我总爱站在珍宝馆的某个展柜前发呆。玻璃后面躺着几支温润的玉勺,勺头残留着干涸的胭脂痕迹——这些被现代人称作"挖花珠工具"的物件,当年可是嫔妃们梳妆台上的秘密武器。

(清代嬷嬷玉勺挖花珠工艺解析)

一、深宫里的美容革命

永乐年间某个梅雨季节,苏州织造局呈上的贡品清单里首次出现了"和田玉调膏匙"的记录。这种勺身不足三寸,勺头形似银杏叶的器具,最初是用来搅拌药材的。直到成化帝的万贵妃,这位史上著名的美妆达人,某日突发奇想用玉勺舀起胭脂膏往脸上点压——"花珠妆"的雏形就此诞生。

- 材料演变:从最初的青玉到后来的羊脂白玉,玉料选择越来越讲究

- 形制进化:勺头弧度从15°逐渐增加到22°,更贴合面部曲线

- 功能拓展:从单纯取用胭脂发展到拍压、晕染等多功能

1.1 那些被误读的细节

现代影视剧里常见嬷嬷用夸张动作挖胭脂的场景,其实完全违背史实。根据《内务府造办处活计档》记载,真正的操作要轻柔得多:

| 步骤 | 正确手法 | 常见误区 |

| 取膏 | 勺背斜刮膏面 | 直接插入膏体 |

| 上妆 | 手腕悬空点按 | 用力拍打 |

二、冷兵器般精密的设计

我曾亲手测量过故宫藏品的几支玉勺,最精妙的是勺头边缘的0.3毫米渐薄处理。这种现代车床都难以复刻的工艺,能让胭脂在皮肤上形成完美的渐变效果。匠人们甚至要考虑不同季节的温差——冬季用的玉勺会特意保留些许石纹,增加膏体附着力。

清宫《梳头房档》里记载了个有趣案例:道光年间有位答应总抱怨妆容不服帖,后来发现是她用的京白玉勺导热太快。换成岫岩玉后,胭脂就能像清晨露珠般自然晕开了。

2.1 现代实验室的验证

中国地质大学去年做过组对比实验:

- 金属调刀取用的胭脂氧化速度加快23%

- 塑料工具会导致色素分布不均

- 和田玉勺能维持最稳定的PH值环境

三、藏在勺柄里的密码

仔细观察故宫藏品会发现,孝庄太后用过的玉勺柄端有细密的螺旋纹。这不是装饰,而是为了在蘸取不同颜色时快速旋转切换。就像现代化妆师转笔刀似的,古人早把人体工学玩得炉火纯青。

最令我惊叹的是乾隆朝那支"双色芙蓉勺",碧玉勺头配青白玉柄,交接处藏着微型储粉仓。转动柄身时,内置的机关能把定妆粉均匀混入胭脂——这简直就是古代的多功能彩妆盘。

窗外的游客潮开始涌动,玻璃柜里的玉勺依然静静躺着。某个瞬间,我仿佛看见铜镜前嫔妃手腕轻转,玉勺划过脸颊带起一抹飞红。那些被我们当成古董的器具,其实装着永不褪色的东方审美智慧。

发表评论