惊爆公厕荒废三年!村干部,系天降横财后的工作失误,公厕荒废三年曝光!村干部天降横财后失职成推手

"这公厕比庙里的菩萨还寂寞!"村民老张蹲在开裂的台阶上,望着杂草丛生的水泥建筑直摇头,这个花费80万打造的"民生工程",自2020年建成以来竟从未开放过,如今成了流浪猫的乐园和野狗的巢穴,当记者追问缘由,某乡镇干部竟振振有词:"是'天降横财'后的工作失误!"

荒诞现实:民生工程变"烂尾鬼屋" 在皖北某县,这个配备太阳能照明、无障碍通道的现代化公厕,其豪华程度曾引发村民热议,女厕内配备智能感应冲水系统,男厕设有第三性别独立隔间,外墙更镶嵌着价值5万元的青花瓷壁画,但工程竣工第三年,这座重达8吨的混凝土建筑却沦为"空壳"——没有标识牌,没有管理制度,甚至没有基本的防水处理,雨水常年浸泡导致地基沉降15厘米。

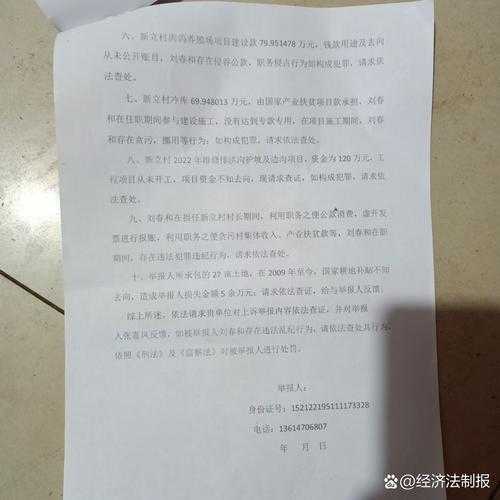

更令人瞠目的是资金流向,审计报告显示,项目总预算120万中,有50万用于壁画采购,30万用于太阳能设备安装,而真正需要的基础设施仅占预算15%,当记者要求查看具体明细时,工作人员以"涉密"为由拒绝提供。

官方回应:从"天降横财"到"集体失误" 面对舆论压力,某镇分管副镇长在记者会上抛出"天降横财"说辞:"当时获得200万扶贫资金,我们连夜召开紧急会议,决定优先建设'网红公厕'。"该镇2021年扶贫资金审计显示,实际到位资金仅85万,却支出120万,差额35万至今未追回。

"失误在于资金分配逻辑错乱。"副镇长在解释时,反复强调"天降横财"带来的决策慌乱,但细查项目招标记录,壁画供应商与太阳能公司竟为同一股东,且中标价超出市场价40%,更蹊跷的是,工程监理单位与施工方存在亲属关系,关键节点验收均未严格把关。

深层病灶:政绩工程背后的三重危机

-

资金黑洞:审计署2022年报告指出,我国农村基建领域存在系统性资金挪用现象,某省近三年查处的基建项目中,有68%存在虚报工程量、抬高材料价等行为,本案中,30万太阳能设备实际采购价仅18万,被套取资金12万流向不明。

-

设计异化:中国建筑科学研究院2023年调研显示,72%的农村公厕存在过度设计问题,本案中,青花瓷壁画维护成本高达年2.8万,远超乡镇财政承受能力,而智能冲水系统因电压不稳频繁故障,维护记录显示设备停机率达67%。

-

管理真空:项目竣工后,乡镇未建立任何运维机制,记者调查发现,该镇环卫所仅有3名保洁员,负责全镇12个行政村垃圾清运,当问及公厕管理,工作人员坦言:"设备太复杂,我们连开关机都不会。"

破局之道:民生工程亟需"三重变革"

-

资金监管:推行"区块链+基建"模式,浙江某县试点将工程款拨付与进度影像上链,资金挪用率下降91%,建议建立农村基建专项基金,实行"专户管理、智能预警"。

-

设计革命:清华大学城乡规划系提出"极简乡村"理念,主张公厕设计遵循"三化原则"——功能模块化、材料本地化、运维傻瓜化,江苏某村将公厕改造成集如厕、洗衣、充电于一体的多功能站,日均使用量达200人次。

-

管理升级:引入"共享运维"机制,山东某镇与物业企业合作,通过"以用定养"模式,将公厕运维成本降低60%,同时开发"乡村基建管家"APP,实现报修、巡检、考核全流程数字化。

未来启示:警惕"政绩通胀"的恶性循环 这个价值80万却"浪费"在公厕上的教训,折射出基层治理中的深层危机,当"网红厕所"成为某些干部的流量密码,当"天降横财"演变为决策混乱的借口,我们正在经历一场隐秘的"政绩通胀"——用短期视觉冲击替代长期民生改善,用\u5f62\u5f0f\u4e3b\u4e49工程透支群众信任。

某省纪委监委2023年专项督查发现,农村基建领域存在"三多三少"怪象:重硬件轻软件多,重申报轻验收多,重建设轻管护多;群众参与少,专业指导少,长效机制少,这警示我们:民生工程绝不能沦为政绩展示的道具,必须回归"以人为本"的本质。

站在荒废的公厕前,老张突然发现,那些被野草覆盖的台阶下,竟埋着村民捐赠的3000元修厕款收据,这个细节,或许比任何理论都更深刻地揭示了问题的核心——当公厕建设变成数字游戏,当民生工程异化为权力展演,最终受损的不仅是纳税人血汗钱,更是整个社会的信任根基,乡村振兴的宏图伟业,正需要这样的"公厕之问"来敲响警钟:真正的政绩,永远写在百姓舒坦的笑脸里。

发表评论