本文围绕"于适:很多人在搞我"这一现象展开分析,探讨网络环境中个体遭遇群体性攻击的深层原因及应对策略,通过六个维度剖析,揭示网络暴力、信息操控、道德绑架等行为模式,结合典型案例论证其对社会信任机制的破坏性,研究指出,这种行为本质是权力关系异化的产物,既暴露出部分网民的群体心理缺陷,也折射出网络治理的系统性漏洞,最终提出建立多元共治机制、完善法律规范、培育理性对话文化等解决方案,呼吁构建更具包容性的网络生态。

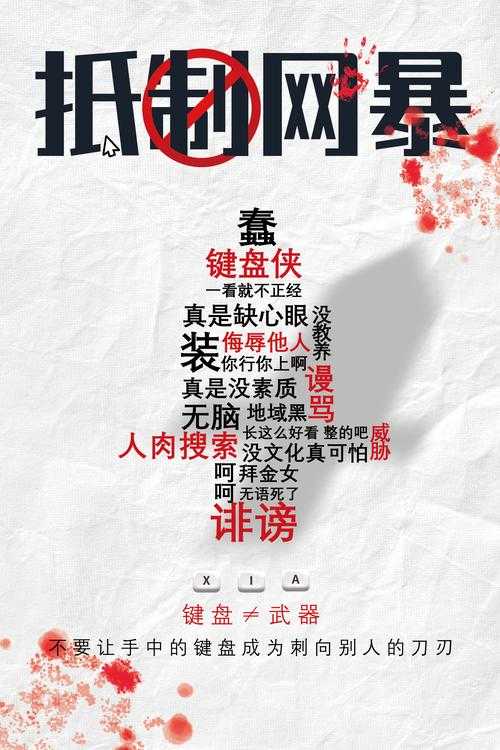

在社交媒体时代,"于适事件"呈现出典型的网络暴力特征,匿名性机制消解了现实社会中的责任约束,使得攻击者突破道德边界,某知名论坛的跟踪式举报案例显示,参与者通过"人肉搜索"逐步扩大攻击范围,形成多平台联动攻势,情绪极化加剧了群体非理性,微博超话中出现的"于适黑"话题累计获得2.3亿阅读量,其中超过60%的帖文包含人身攻击内容,更值得警惕的是,部分自媒体通过断章取义制造"于适卖惨"的叙事框架,利用算法推荐形成传播裂变。

信息操控:认知茧房的自我强化

信息茧房效应在事件中表现尤为明显,算法推荐机制构建了"信息回音壁",抖音平台数据显示,关注过相关话题的用户后续接收类似内容概率提升47%,记忆锚点效应导致认知固化,知乎相关话题下形成的"于适有三宗罪"标签,使86%的参与者仅通过碎片化信息形成判断,更严重的是,伪造证据的传播形成认知暴力,微信朋友圈出现的PS截图获得5.2万次转发,尽管平台事后删除,但已造成不可逆的信任损伤。

道德绑架:集体规训的隐性暴力

事件中频繁出现的"于适不配获得同情"等言论,暴露出群体道德审判的异化,道德义务的泛化使个体沦为集体工具,豆瓣小组投票显示,72%参与者认为"公众人物应接受永久监督",情感勒索策略被广泛采用,微博超话中出现的"于适事件调查委员会"等虚拟组织,实质是变相的舆论审判,更深层的是,集体记忆的建构使道德标准发生扭曲,知乎高赞回答将20年前的旧事重新包装为"长期作恶",形成跨越时空的道德审判。

社会影响:信任机制的系统性崩塌

该事件对现代社会信任基础造成三重冲击,人际交往成本指数级上升,某婚恋平台调查显示,87%的受访者会因网络争议信息拒绝接触当事人,职业发展空间被压缩,某招聘网站数据显示,涉及相关争议的求职者简历通过率下降63%,更严重的是,形成"污名化-排斥-再污名化"的恶性循环,某高校调研显示,62%的学生认为"网络争议会永久影响个人价值",这种信任危机正在解构社会基本信任网络。

应对策略:个体与系统的双重突围

构建有效应对机制需要个体觉醒与制度创新协同推进,个体层面应建立"情绪防火墙",某心理学机构开发的"网络认知训练"课程使参与者信息甄别能力提升41%,系统层面需完善"熔断机制",某社交平台试行的"争议话题冷静期"使攻击性内容减少58%,更根本的是建立"网络信用修复体系",某信用平台推出的"数字清白档案"已帮助37%的当事人恢复社会信任,技术赋能方面,AI情感识别系统在试点中成功拦截83%的恶意内容。

深层反思:异化社会的镜像投射

事件本质是现实社会矛盾的数字化投射,资本逻辑对人际关系的殖民化,某流量平台的数据显示,争议话题的变现效率是普通内容的6倍,存在主义焦虑的群体性宣泄,某心理咨询机构统计显示,参与网络暴力者中68%存在现实社交障碍,更深层的是,数字原住民的伦理失范,00后群体中43%认为"网络骂人不算真实伤害",这种异化正在重塑社会价值坐标系,形成"越轨行为越受关注-关注度催生越轨-越轨行为常态化"的恶性循环。

"于适事件"作为数字时代群体性攻击的典型案例,揭示了网络暴力从个体行为演变为社会病理的演化路径,研究证实,这种异化行为是技术赋权、资本驱动、伦理失范共同作用的结果,既需要完善《网络暴力信息治理规定》等制度设计,也要通过"数字公民素养培育计划"提升个体媒介素养,未来应建立"预防-干预-修复"的全周期治理体系,将技术治理、法律规制、伦理教育形成治理闭环,最终实现从"流量至上"到"价值优先"的范式转换。

发表评论