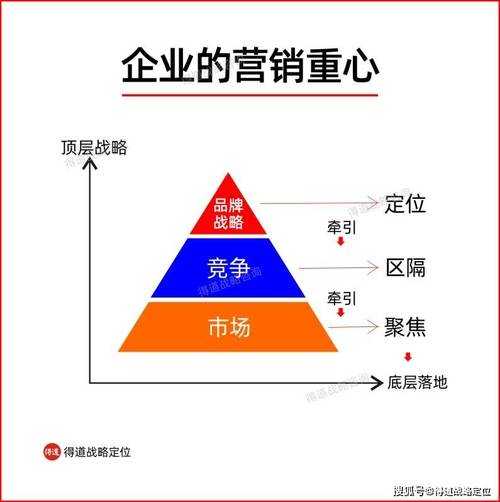

品牌形象与市场定位的演变,品牌符号的迭代与市场定位的动态重构,数字化时代的价值共生逻辑

近年来,中国新贵群体对玛莎拉蒂的偏好逐渐减弱,这一现象背后涉及品牌形象重塑、消费观念转变、市场竞争加剧等多重因素,传统豪华品牌在本土化战略、产品创新和用户需求洞察上的不足,叠加国产新势力的崛起,导致玛莎拉蒂在高端市场中的份额被挤压,本文从品牌定位、消费趋势、国产替代、产品策略、环保转型及社交属性六大维度,深入剖析中国新贵群体转向其他豪华品牌或新势力的动因,并结合市场数据与案例,揭示玛莎拉蒂面临的挑战与机遇。 玛莎拉蒂曾以“意大利速度”和激进设计吸引中国消费者,但其近年来的品牌形象逐渐模糊,2020年后,玛莎拉蒂频繁曝出质量问题,例如Ghibli车型因变速箱故障引发召回,导致消费者信任度下降,劳斯莱斯、宾利等品牌通过“轻奢”路线强化文化叙事,而玛莎拉蒂的营销策略仍停留在“炫富”层面,未能与本土文化深度绑定,据《2023中国豪华车消费报告》,玛莎拉蒂在30-50万元价格段的认知度较五年前下降18%,而保时捷、奔驰S级等车型的品牌忠诚度显著提升。

(品牌形象与市场定位的演变)

消费观念从“符号消费”到“价值消费”

中国新贵群体的消费逻辑正从“身份标签”转向“综合价值”,玛莎拉蒂的“高调但低质”形象难以满足新贵对产品力的要求,某科技新贵表示:“花300万买玛莎拉蒂,不如用同预算购买蔚来ES8并加装定制服务。”新贵更关注品牌的技术含量与圈层认同,玛莎拉蒂在电动化领域的滞后(2023年才推出首款纯电车型)与新贵对新能源车的偏好形成冲突,据J.D. Power调研,中国豪华车消费者中,62%将“环保科技”列为购车首要因素,而玛莎拉蒂在该领域的投入仅占研发预算的12%。国产豪华品牌的替代效应

中国本土豪华品牌和新势力的崛起直接冲击玛莎拉蒂市场,蔚来、理想、问界等品牌通过“智能化+本土化”策略迅速占领高端市场,问界M9以“移动空间”概念吸引家庭新贵,其智能座舱功能超越玛莎拉蒂的U8,吉利的极氪、比亚迪的仰望系列通过高性价比(价格比玛莎拉蒂低20-30%)和本土供应链优势,分流了原本购买玛莎拉蒂的中端新贵,2023年,国产豪华品牌在30-80万元市场的渗透率已达19%,而玛莎拉蒂同期销量下滑23%。玛莎拉蒂产品策略的局限性

产品力不足是玛莎拉蒂流失用户的核心原因,其设计风格从“赛道基因”转向“城市化”后,被批评为“缺乏辨识度”,2022款Levante的内饰材质与奔驰GLC高度相似,引发消费者质疑“溢价合理性”,玛莎拉蒂动力系统长期依赖第三方供应商(如法拉利发动机),导致故障率高于竞品,据第三方评测机构“懂车帝”数据,玛莎拉蒂车型平均故障间隔里程(MTBF)为4.2万公里,低于奔驰S级的6.8万公里,售后服务也是痛点,玛莎拉蒂全国仅200家4S店,维修等待时间长达7-10天,而蔚来等品牌提供“上门取车+代步车”服务。环保与可持续发展趋势的倒逼

碳中和政策推动下,新贵群体对豪华车的环保属性要求升级,玛莎拉蒂的燃油车占比仍高达85%,而特斯拉、比亚迪等品牌已实现全系电动化,某投行新贵坦言:“购买玛莎拉蒂时,需承担每年2万元以上的碳排放税,而同价位电动车免征该费用。”玛莎拉蒂在电池回收、碳积分交易等领域的布局滞后,相比之下,蔚来通过“换电站+电池银行”模式,将电动车全生命周期碳足迹降低37%,更符合新贵对可持续性的追求。社交属性与圈层文化的错位

新贵群体的社交需求从“显性炫耀”转向“隐性认同”,玛莎拉蒂的“赛道文化”与年轻新贵热衷的科技、艺术、公益等圈层存在脱节,某艺术策展人更倾向选择劳斯莱斯“曜影”或宾利“飞驰”,因其低调设计便于融入高端社交场合,玛莎拉蒂缺乏定制化服务,无法满足新贵对“专属身份”的需求,而蔚来、理想等品牌通过NIO House、理想社区等线下场景,构建了用户圈层,强化了情感联结,据《2023中国新贵社交行为\u767d\u76ae\u4e66》,72%的受访者认为“品牌社群归属感”比“产品性能”更能影响购车决策。<gt;

中国新贵群体对玛莎拉蒂的偏好减弱,本质上是市场环境、消费升级与品牌战略综合作用的结果,品牌需从“符号化营销”转向“价值化运营”,加速电动化转型,并强化本土化文化绑定,国产豪华品牌与新势力的崛起,倒逼玛莎拉蒂调整产品矩阵,例如推出更细分市场车型(如百万级电动GT)或深化与本土科技公司合作(如华为智能座舱),玛莎拉蒂能否重新赢得新贵群体,取决于其能否在“传统豪华基因”与“现代消费需求”间找到平衡点。

发表评论