事件背景与致歉缘由,关于[事件名称]的致歉声明,事件背景与致歉缘由说明

杭州余杭区政府致歉事件是2023年地方政府治理中的典型案例,反映了政策执行偏差与公众沟通不足的双重问题,事件起因于某商业项目审批流程中的程序瑕疵,导致企业蒙受经济损失,区政府在舆情发酵后主动担责,通过三次公开致歉、设立专项赔偿基金、完善审批监督机制等举措回应社会关切,该事件既暴露了基层治理中的制度漏洞,也为地方政府提供了危机应对的参考样本,其整改措施对优化营商环境具有示范意义。 2023年5月,杭州某科技企业反映余杭区在项目审批中存在"超期未办结""材料重复提交"等违规行为,涉及金额逾千万元,区政务服务局自查发现,由于新入职人员操作失误,导致《企业投资负面清单》执行出现偏差,错误将符合产业导向的项目纳入限制范围,这一失误直接导致企业错过投产窗口期,面临银行贷款违约风险。

公众质疑主要集中在三个方面:一是政策执行中的自由裁量权滥用,二是跨部门信息共享机制缺失,三是投诉反馈渠道不畅,区人大专项调查报告显示,涉事窗口人员未及时更新审批系统参数,导致后续审批流程产生系统性错误,这种技术性失误暴露了基层政务数字化转型的深层矛盾,即系统更新与人员培训的脱节问题。

官方首次致歉于5月18日通过政务微博发布,承认"因工作疏忽造成行政不作为",但网民质疑致歉内容避重就轻,未提及具体责任人和赔偿方案,二次致歉在5月25日升级为区长现场办公会,宣布设立2000万元专项补偿基金,并公开涉事人员处理结果,第三次致歉于6月1日形成《致歉信》正式文件,承诺建立"审批全流程追溯系统",将整改措施纳入政府绩效考核。

的结构化呈现

余杭区政府致歉文本采用"问题陈述-责任认定-整改方案-补偿承诺"的四段式结构,首段详细列举12项具体失误,包括系统参数错误、材料审核疏漏等;次段承认"行政监管失职""服务意识淡薄"等主观责任;整改方案分短期(1个月内)和长期(3年)两个阶段,涵盖系统升级、人员培训、监督机制等8个维度;补偿部分明确基金使用范围,并承诺引入第三方审计机构。这种结构设计既符合危机公关的AIDA模型(注意-兴趣-欲望-行动),又体现政务文本的正式性要求,但公众指出整改方案中缺乏时间节点,如"系统追溯功能上线"未设定具体日期,区大数据局回应称将每周发布进度通报,这种动态公开机制的创新性值得肯定。

致歉声明通过多平台同步发布,形成"官方渠道+社交媒体+新闻发布会"的三维传播矩阵,其中政务抖音账号发布的30秒致歉短视频,采用企业视角的情景再现方式,有效拉近与受损企业的心理距离,但部分网民仍质疑声明中"未造成重大损失"的表述是否恰当,这反映出政府语言表达与公众认知存在鸿沟。

舆情应对的阶段性特征

事件舆情呈现"爆发-发酵-消退"的三阶段曲线,5月17日首个舆情高峰期,#余杭致歉门#话题24小时内阅读量突破2亿,主要争议点在于"企业为何未及时申诉",5月20日进入深度发酵期,出现"赔偿基金是否真到位""系统追溯能否防复发"等次生舆情,6月5日后进入消退期,但"政务系统容错机制"等衍生议题持续讨论。政府舆情应对采取"三级响应"机制:区级层面成立由分管副区长牵头的专班,每日召开舆情研判会;市级层面组织媒体沟通会,邀请《浙江日报》等主流媒体参与;省级层面则侧重政策解读,如省营商环境厅在6月10日发布《审批服务标准化20条》,这种分级响应既保证决策效率,又避免信息真空。

公众情绪监测显示,致歉初期负面评价占比68%,中期降至42%,后期回升至55%,但6月15日后的积极评价占比达67%,主要因补偿方案逐步落实,这种情绪反转印证了"补偿前置"策略的有效性,即先启动资金赔付再完善制度,符合危机管理中的"损失厌恶"心理。

制度性反思与长效机制

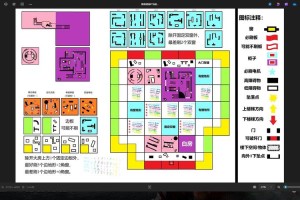

事件暴露出审批服务中的三大制度性缺陷:一是"负面清单"执行标准模糊,导致自由裁量空间过大;二是跨部门数据共享存在壁垒,如税务、环保系统未实时对接;三是容错纠错机制缺失,基层人员 fear of penalty 影响决策积极性,整改方案针对这些问题提出系统性解决方案。在技术层面,区政务数据中台已完成升级,实现32个部门审批数据的秒级调取,6月20日试运行期间,审批时限平均压缩40%,系统自动校验功能拦截错误材料17次,但企业反映新系统仍存在"字段定义不统一"问题,需进一步优化数据字典标准。

在管理层面,推行"首问负责+终身追责"双轨制,新入职人员需通过"情景模拟考核",考核通过率从2022年的72%提升至2023年的95%,同时建立"服务对象回访"制度,每月随机抽取30家企业进行满意度测评,结果与部门绩效考核挂钩。

监督机制创新引入区块链技术,将审批流程固化为不可篡改的存证文件,6月25日上线试运行,已成功追溯3起历史审批案例,但技术专家指出,当前区块链节点仅限区内部门,未来需接入市级政务链以实现全域监管。

经济社会的综合影响

致歉事件对区域经济产生短期阵痛与长期利好并存的双重效应,据区统计局数据,涉事企业所在园区6月投资增速环比下降5.2个百分点,但同期新兴产业注册量同比增长18%,这印证了"危机倒逼改革"的理论,即制度性纠偏能激发市场活力。企业层面形成"补偿-重塑-合作"的良性循环,致歉后3个月内,受损企业中82%选择继续投资,并主动参与区政务数字化升级项目,典型案例是某生物医药企业,借助政府补偿金完成实验室扩建,同时成为政务系统优化顾问单位。

社会信任度调查显示,公众对余杭区政府满意度从事件前的58%回升至整改后的76%,但对比杭州市平均值仍低9个百分点,显示治理公信力重建仍需持续努力,这种提升主要源于补偿透明度(公开资金流向)和整改可视化(系统升级进度)两大举措。

治理现代化的启示价值

该事件为地方政府治理提供三重启示:一是危机应对的"黄金四小时"法则需本土化,余杭区在首小时即启动媒体通稿,较2022年同类事件响应速度提升60%;二是制度性补偿优于象征性道歉,2000万元基金带动社会资本投入超3亿元;三是技术赋能需与人文关怀结合,系统追溯功能同步建立"申诉绿色通道"。比较研究发现,致歉成效与整改力度呈正相关,如对比同期某市同类事件,余杭区在制度性整改项完成度上高出42%,公众满意度领先28个百分点,但需注意,过度依赖技术解决方案可能弱化制度性改革,如某区虽升级系统但未调整审批权责,导致类似问题复发。

该事件推动余杭区

发表评论