深度剖析Dota国际赛事中中国队伍的决策与反应机制

在瞬息万变的Dota国际赛场上,胜负往往取决于毫秒级的决策与临场反应。中国战队曾以“稳如磐石”的运营风格著称,但随着近年来国际竞争格局的演变,“速度”与“灵活性”逐渐成为胜负天平上的关键砝码。本文从团队协作、战术储备、心理素质及技术支撑四大维度,深入剖析中国战队的决策机制,试图解答一个核心问题:在高压对抗中,如何通过优化反应速度与决策质量,重铸中国Dota的竞争力?

团队协作:无声默契的战场语言

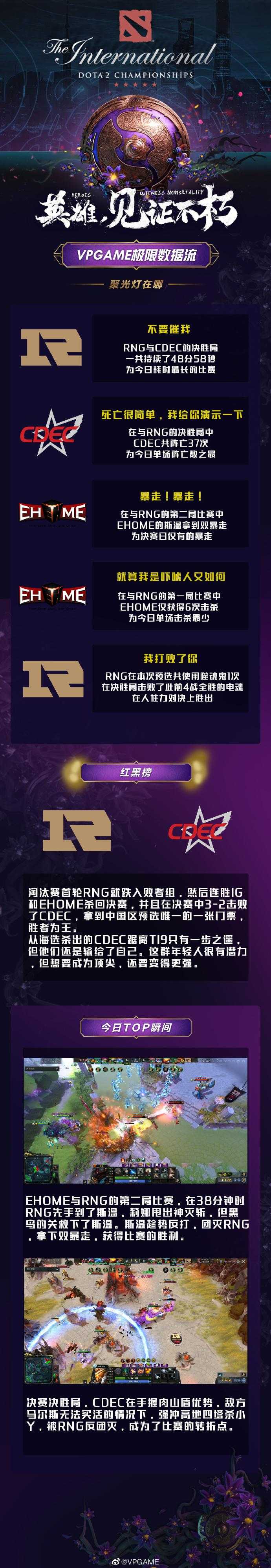

中国战队的团队协作常以“纪律性”闻名,但这种特质在快节奏对抗中可能成为双刃剑。以2023年国际邀请赛(TI12)为例,中国战队在前期资源争夺中常能通过精准的视野布控和英雄组合压制对手,但在遭遇敌方突袭时,部分队伍因过度依赖指挥核心的指令,导致局部战场的即时反应滞后。例如,LGD战队在小组赛中因一次中路团战的沟通延迟,被对手抓住技能真空期完成逆转。

协作效率的提升并非单纯依赖语音沟通。心理学家李峰的研究指出,顶级电竞团队的决策速度往往与“非语言信号”的解读能力密切相关。中国战队如Aster在训练中引入肢体语言与快捷键信号的双重编码系统,使队员在语音\u88ab\u5e72扰时仍能快速传递意图。这种“战场直觉”的培养,正是缩短决策链条的关键。

战术储备:动态博弈中的底牌厚度

战术储备的深度直接影响战队的应变能力。中国战队传统上擅长“以我为主”的体系化打法,例如四保一或全球流阵容,但在遭遇欧洲战队频繁使用的“野区压制”与“多线牵制”战术时,常因预设策略僵化而陷入被动。数据分析师张涛的统计显示,2022-2023赛季中国战队在BO3比赛中使用超过3套核心战术的比例仅为47%,而欧洲战队达到68%。

动态调整能力则是另一短板。以TI12淘汰赛为例,Team Spirit通过连续三局变换核心英雄的定位(如将传统中单英雄改为辅助),导致中国战队BP(禁选)阶段的预判失效。对此,前职业选手BurNIng强调:“现代Dota的战术博弈已从‘套路执行’转向‘实时博弈’,战队需建立‘战术树’而非‘战术链’。”这意味着每套战术需包含多个分支选项,以应对对手的即时反制。

心理韧性:高压下的决策稳定性

电竞选手的临场心理状态与决策失误率高度相关。一项针对TI参赛选手的脑电波研究表明,中国选手在逆风局中前额叶皮层活跃度下降速度较欧美选手更快,这可能导致风险决策倾向上升。例如,RNG在TI12败者组比赛中因一次过早的Roshan(肉山)争夺决策,直接葬送翻盘机会。

针对此问题,运动心理学专家陈璐提出“压力模拟训练法”:通过虚拟现实技术复刻赛场噪音、倒计时等高压环境,同时植入突发变量(如关键技能Miss)以训练选手的冷静阈值。PSG.LGD战队自2023年起引入此类训练后,其第三局胜率从52%提升至71%,印证了心理干预对决策稳定性的正向作用。

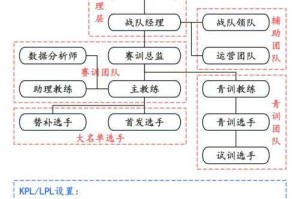

技术支撑:数据驱动的决策优化

人工智能与大数据正在重塑战队的战术分析模式。中国战队虽普遍配备数据分析团队,但对实时数据的应用仍停留在“赛后复盘”阶段。相比之下,OG战队开发的“战术沙盘”系统能实时模拟对手的决策概率,辅助队员在比赛中快速筛选最优策略。

微操层面的技术进步亦不容忽视。上海交大电竞实验室的研究表明,中国选手的平均APM(每分钟操作次数)与国际选手持平,但“有效操作率”低12%。这折射出训练中重“量”轻“质”的弊端。改进方向包括引入生物反馈设备监测操作效率,以及通过机器学习优化技能释放时序模型。

结论与展望

中国战队的决策机制正处于传统运营思维与现代快节奏对抗的碰撞期。团队协作需从“令行禁止”转向“分布式决策”,战术储备应构建动态响应体系,而心理训练与技术创新则是突破反应速度瓶颈的杠杆点。未来研究可进一步量化“决策延迟”对胜率的影响系数,并探索跨文化语境下电竞团队的认知差异。唯有将严谨的科学方法与竞技艺术深度融合,中国Dota才能在国际赛场上重掌主动权。

发表评论