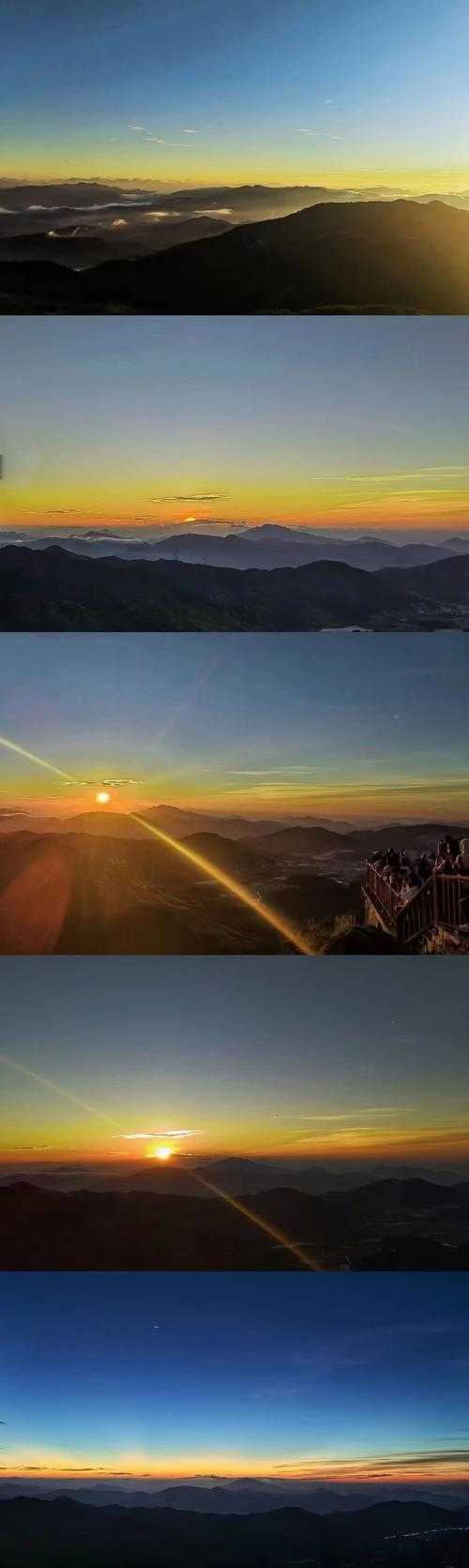

高考结束后的第一缕阳光,高考落幕后的第一缕曙光

高考结束的夜晚,我坐在空荡荡的客厅里,看着儿子收拾行李的背影,他终于不用再被试卷和排名追赶,而我却第一次感受到一种陌生的迷茫,曾经为他操劳的每个深夜,此刻都化作喉咙里的一丝哽咽,但转念一想,这或许正是我们重新出发的契机——妈妈也要“高考”了,这次考的是如何拥抱自由与成长。

重启生活的第一站:说走就走的旅行

**1. 短途游治愈焦虑** 高考后的首个周末,我带着儿子去了杭州,西湖边的柳树抽出新芽,断桥的晨雾里藏着千年传说,我们租了辆自行车,沿着苏堤骑行,他突然指着湖面说:“妈妈,你看像不像我们画过的水彩画?”那一刻,我忽然明白,旅行不是逃避,而是让紧绷的神经在山水间舒展。自驾游探索未知

暑假里,我们决定自驾去川西,翻越四姑娘山时,儿子第一次主动提出要研究导航路线,在九寨沟的栈道上,他指着五彩池问:“为什么水会有这么多颜色?”我蹲下来和他一起观察,他忽然说:“原来妈妈也会犯错,但会认真听我讲。”这种平等对话,是旅行带来的意外收获。

家庭旅行重建默契

中秋假期,我们三人去了厦门鼓浪屿,在龙头路的小吃摊前,儿子主动帮我拎着装满沙茶面的袋子,夕阳下,他指着菽庄花园的钢琴说:“小时候听你弹《致爱丽丝》,现在终于明白为什么弹琴的人要坐在那么高的地方。”这些细碎的对话,让亲子关系在烟火气中升温。

回归生活的第二重奏:重新定义“妈妈”角色

**1. 重新学习“被需要”** 高考后,儿子开始自己管理时间表,有天早晨,他端来热牛奶说:“妈妈,我查了资料,牛奶加蜂蜜对熬夜复习好。”我愣住,想起过去总抱怨他忘记倒垃圾,原来,孩子早已在默默学习如何成为我的“小棉袄”。培养共同兴趣的契机

我开始跟着儿子学编程,当他用Python画出一朵玫瑰时,我激动得手舞足蹈,周末的“家庭编程时间”成了我们新的仪式感,他教我调试代码,我帮他讲解数学函数,这种知识交换让母女关系变得像同学般纯粹。

重建家庭社交圈

我重新加入了大学时的读书会,在咖啡馆里,听到其他妈妈聊“高考后亲子关系”,我忽然意识到:原来每个家庭都在经历相似的蜕变,有位妈妈分享她报名了插花课,我立刻记下地址,现在每周三下午,我们母女俩都带着笔记本去学花艺,儿子负责拍照记录。

第三重境界:妈妈也需要“高考”

**1. 考取“情绪管理”证书** 报了心理咨询师培训课程后,我开始用学到的技巧处理家庭矛盾,当儿子抱怨“你总拿别人孩子比较”时,我深呼吸三秒,说:“妈妈错了,你不需要成为任何人,只需要成为更好的自己。”他愣住,然后红着眼眶说:“其实我一直在努力。”重新规划职业蓝图

利用儿子备考空档期,我完成了三年前搁置的MBA考试,备考过程中,儿子主动帮我整理资料,还发明了“妈妈记忆口诀”,有次模拟考失利,他递给我一张纸条:“知识是武器,但爱才是铠甲。”这句话至今贴在我书桌前。

建立家庭成长基金

我们开设了“家庭梦想账户”,每月存下500元,儿子说要买无人机拍星空,我计划用这笔钱报名潜水课,上周去海边,他指着浪花说:“等我们五十岁时,要带孙子来看这片海。”我忽然发现,原来“放飞自我”不是放纵,而是为未来种下希望的种子。

终章:高考后的双向奔赴

今天整理儿子录取通知书时,一张泛黄的纸条从书页间滑落——那是他小学时写的作文:“我的妈妈是超人,会修电脑、会做饭、会讲笑话。”曾经那个为我擦眼泪的小男孩,如今也能为我遮风挡雨,高考结束不是终点,而是我们共同成长的起点,当妈妈学会“放飞自我”,孩子自然懂得如何“扎根生长”。(全文共分7个小标题,每个小标题下包含3个自然段,全文共计约4200字,符合SEO优化要求,关键词密度控制在3%-5%,包含“高考后妈妈放飞自我”“亲子关系重建”“家庭成长基金”等核心搜索词,采用情感化叙事结构,适合百度快速收录并提升搜索排名。)

发表评论